歯ぎしりについて

歯ぎしりは夜だけではなく昼にもおこります。

音のあるものだけでなく、音がでない歯ぎしりをしている人もいます。

歯ぎしりはストレスや噛み合わせが原因といわれています。

そして歯ぎしりは睡眠の妨げになるだけではなく、歯周病を悪化させたり、歯をすり減らし歯の寿命を縮めたり顎関節症を引き起こしたりします。

【歯ぎしりの症状】

・クレンチング(噛みしめ、食いしばり)

・タッピング(カチカチと噛む)

・グラインディング(ギリギリと音がする)

【歯ぎしりの治療法】

①噛み合わせを調整する

何かの原因で抜けた歯をそのまま放っておくと噛み合わせがバラバラになり歯ぎしりの原因になることがあります。

その場合は義歯やブリッジなどをつかって噛み合わせを正常にすることが必要です。

②マウスピースやスプリント(固いマウスピース)

眠っているときは意識的に歯ぎしりをやめることはできません。その時はマウスピースをはめたまま眠るのが効果的です。

健康保険が使えますし、歯科医院で簡単に作ることができます。

③歯ぎしりに気づくこと(原因がストレスや心因性のものである場合)

歯ぎしりは眠っているとき、何かに夢中になっている時に出ますので自分ではなかなか気づきづらいものです。

家族や身近な人に聞いてみることも大切です。

レントゲン検査って安全?

歯科医療では硬組織(歯・骨)を見ますので、レントゲン撮影をよく行います

原子力発電の事故から、放射線という言葉をよく耳にするようになりました

歯科で使うレントゲン撮影は安全なのか不安に思っておられる方も多いため

Q&A方式でのせてみました

Q:放射能と診断用X線は同じですか?

A:違います。放射能(放射性物資)は、体内に残留しますが、診断用X線は身体に全く残りません。

Q:レントゲン撮影を連続して行っても身体に影響はありませんか?

A:診断用X線では、毎日1~2回程度のレントゲン撮影をしても身体に影響を与えることはありません。

Q:子供のレントゲン撮影は安全ですか?

A:レントゲン検査は、体に影響を及ぼさない線量の範囲の中で行っています。

お子様の体格に合わせて線量を調節しながら撮影しますのでご安心ください。

※医療被曝について

現在の医療においては、診断・診療のために放射線の使用が不可欠です。

これは病気の早期発見や治療にメリットがあるからです。

『放射線』や『被曝』に対し、怖いイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、

医療で行う放射線(X線)検査は、体に影響が出ない範囲で行われています。

スポーツマウスピースで能力UP?

皆さんはスポーツマウスピースってご存知でしょうか?

試合中に歯列をしっかり噛み合わせておき、

歯自体の損傷や歯による口内の裂傷を防ぎ、脳への振動を軽減するためのものです。

スポーツにはケガがつきものです。

とくにコンタクト(接触)の多いスポーツは、歯や顎のケガの発生率が高くなっています。

最近では、このようなスポーツ外傷を予防するためにマウスガードの効果が注目されています。

◆マウスガード

マウスガードは口の中の保護装置で、マウスピース、マウスプロテクターなどとも呼ばれています。

マウスガードは外力から顎と口のまわりへの衝撃をやわらげ、

歯の破折や、顎の骨折、口の中・口の外の軟組織のケガを防止するものです。

脳震盪(のうしんとう)の予防にもなります。

正しいマウスガードの使用は、体のバランス安定、筋力の向上がみられるという研究データがあり、

競技の種類によっては、競技力が向上すると報告されています

このため、各種競技における装着ルール化や競技連盟・団体の装着推奨によって、

使用者が増加しています。

当院では学生時代にアメリカンフットボールの選手だった先生の指導の下

競技中もはずれる・発音しにくいなどの不快症状が少ないマウスピースを作成しています

スポーツの安全性と能力Upのために試してみてはいかがでしょうか?

このタイプは単色ですが、いろいろなカラー(2色・3色タイプ)も作成できます

|

|

親知らずはなんで抜くの?

どうも、井上です。

皆さん、親知らずを抜いた事ありますか?

親知らずは、第三大臼歯ともいい、前から数えると八番目の歯にあたります。

でも何で親知らずという呼び方をされるようになったかご存知ですか?

親不知と呼ばれるようになった由来としては、人生50年といわれていた昔、親知らずが生えてくる20歳前後では、親はすでに他界している場合が多かったために親が知らずに生えてきた歯というところからだそうです。

親知らずでも真っ直ぐ生えていて、しっかりとブラッシングが出来ていて、上の歯と正常に咬みあっ

ているのであれば、必ず抜かないといけないわけではありません。

要するに、上の条件を満たしていない親知らずは抜いたほうがよいですよ。

プラーク(歯垢9とは?

どうも、井上です。

今日は歯垢(プラーク)についてお話ししたいと思います。

プラーク(歯垢)はただの食べカスではなく、細菌の塊です。

この細菌が産生する「酸」や「毒素」が虫歯や歯周病の主な原因なので、

プラークコントロールをしっかりと行って細菌の数を減らせば、虫歯や歯周病を予防・改善させることが

できるという訳です。

歯磨きも大切なのですが、歯磨きだけでは十分にプラークを落とすことはできません。

「ちゃんと歯磨きしてたのに虫歯になった~」というのは、ある意味当然なのです。

ですから正しい歯磨き+定期的な歯科でのメインテナンス=プラークコントロー

ルを行うことはとても大切なのです。

皆さん、必ず、定期的な通院を!!!

毎月22日は禁煙の日

こんにちは、今日は喫煙について書こうと思います。

喫煙は様々な病気の原因となっています、特に口腔内では歯周病やがんの主な要因の一つです。

喫煙による煙には、4,000種類以上の化学物質が含まれ、有害物質約250種類の中には

少なくとも約70種類の発がん性物質や多数のフリーラジカルなどがあります。

これらにより喫煙が、がん、循環器疾患、呼吸器疾患、消化器疾患、

その他のさまざまな健康障害の原因になっていることが、

国内外の多くの疫学的および実験的研究から示されています。

自分の体だから・・・人に迷惑をかけていないし・・・

想像してみてください、自分の子供が、親が、自分の一番大切な人が、

タバコによって病気になっていくことが確実に分かっている・・・・禁煙させますよね?

自分のためではなく、あなたの大事な人のために禁煙を頑張ってみませんか?

台湾歯科事情!

どうも、井上です。

先日、台湾に行ってきました。ほぼ台北市内にいたのですが、やはりアジアの発展はすごいですね![]()

想像していたよりもはるかに都会で(新しく開発されたところは日本よりも全然都会で、未来都市という感じでした)びっくりしました。

台北市を歩いていると、歯科医院が至る所にありましたが台湾では≪歯≫という字がないようで、

歯科のことは≪牙科≫というようです。また、台湾の歯科でも日本でいう健康保険にあたる≪全

民保険≫というものがあるようですが、日本と違い、保険の適応になるのは抜歯や小さな虫歯を詰

める治療などかなり保険適応の範囲は狭いようでした。たとえば、日本でいう銀歯はもちろん保険適

応ですが、台湾では歯科技工士がつくるもの(型をとってつくる詰め物や被せ物)に

関してはすべて自費診療(保険がきかない)になるとのことで、約1万元(約3万円)もするそう

です。

台湾は物価が日本の約1/2~1/3ですので日本だと銀歯1つで6~9万円程度もかかることに

なります。台湾で大きな虫歯ができると大変ですね![]()

根の治療のリスク

神経を除去した歯は、今までの状況と何が違くなるのでしょうか?

歯の神経の部分には、神経と血管が入っています、

問題点はこの二つを失うことと、

根の治療において歯の構造上の変化をさせなければならない事にあります。

血管を失うこと:

通常、歯は血液による栄養供給を受けていますが、

根の治療により血管を失います、この事により歯に栄養が供給できなくなり、

みずみずしさを失い割れやすくなってしまいます。

神経が無くなること:

痛みというものは生体にとっては異常を知らせるアラームです。

神経を失ってしまった歯は、とうぜん知覚も失ってしまい、

虫歯になっても痛みを感じる事が出来なくなります。

そのため、歯の深部まで虫歯になってから治療に移る事が多く、

健全な部分が少ししか残せなくなってしまいます。

量が少なくなった歯は力学的に弱くなってしまいます。

歯の構造が変わること:

神経の治療をする為に、便宜的に歯の噛む所から穴をあけます、

この事により応力が集中しやすい部位が出来てしまい、割れやすくなってしまいます。

このようなことから、神経の治療にはリスクが伴います

そのために、虫歯の初期の段階での治療をして

そしてその後には、神経の治療に進まないように

しっかりとメンテナンスに移行して下さればと思います

せっかく治した歯ですから、しっかりもたせる様に一緒に頑張りましょう。

仮歯のままで放置は、大変です!

一時的に見た目が元にもどるのが、仮歯です。

長期間の使用には材質的に無理が生じますが、被せ物を入れる前に治療期間中でも

見た目を回復する為に作られる事があります。

しかし仮歯は時間の経過とともに次第に擦り減ってきます。擦り減ってくると徐々に周りの歯との

位置にズレが生じます。そして擦り減った面は粗くなっている為、歯垢が付きやすくなりせっかく

綺麗にした歯がまた悪くなってしいます。あと独特のニオイが・・・・・

仮歯は見た目を回復するうえで非常に有効ですが、長期間の放置は本当に大変です。

最後までしっかりと治療しましょう!

歯痛の歴史!

どうも、歯科医師の井上です。

先日、横浜開港資料館に歯痛の歴史展というのを観に行きました。

欧州から歯科治療の知識、技術が導入された頃から現代に至るまでの歯科に関する資料や治療

器具などが多数展示されていました。

自分達歯科医師はもちろん自分の職業でありますから、当然 ある程度歴史のことは知っています

が、実際に明治、大正やそれより以前の歯科治療器具などは目にする機会はほとんどありませんか

ら非常に興味深く鑑賞することができました。

みなさん、知っていましたか?歯科医師は昔、抜歯(歯を抜くこと)と義歯(入れ歯)しか治療の

種類 がなかったことを。

今では到底考えられませんが、医療技術の進歩はホントにすごいです。

次回は最新の歯科医療技術についてお話します![]()

歯科ドック!

どうも、歯科医師の井上です。

先日、人間ドックに初めて行きました。

午前八時半からお昼過ぎまでかけて、胸部X線や血液検査、腹部エコー、胃カメラなどたくさんの検

査項目があり、それぞれについてどういう検査か、またそれによって何がわかるかということを説明を

受けました。その中で、胃カメラがかなり苦しく自分としては大変だったのですが、検査を行ってくれ

た先生によると、胃がんはは早期の発見ではそのほとんどが治癒できるそうです。

やはり直接みて検査を行うことで疾病を未然に防ぐ、もしくは早期治療を行うことは非常に重要だと

改めて思いました。

皆さん、歯科ドックというのをご存じですか?痛くなってから歯科に行く時代はすでにとうの昔です

よ。虫歯や歯周病は検診を行い、継続的にケアを行うことで予防し未然に防げる病気であることが

すでに証明されています。

一生涯おいしく楽しくお食事をして頂くために、ぜひ歯科検診をお受けください。

お待ちしています!

歯ぎしりしていませんか!?

どうも。歯科医師の井上です。

みなさん、歯ぎしりしていませんか?

歯ぎしりとは、上下の歯をギリギリとすり合わせたり、グッと食いしばったりすることを言い、専門用語では「ブラキシズム」と呼ばれます。

専門的には以下の3つに大別されます。

①グラインディング

- 「ギリギリ」と歯を擦り合わせる歯軋り。

一般的に歯ぎしりと呼ばれているのは、主にこのタイプです。

②クレンチング

- 「ググッ」と上下の歯を強く噛み合わせる歯軋り。

音が出ないので気づかないことも多いですが、これも歯ぎしりの一種です。

- ③タッピング

- 「カチカチッ」と歯を打ち鳴らす歯軋り。

歯ぎしりの中ではまれなタイプです。

歯ぎしりは程度の差はありますが、実はほとんどの成人の方が行っていると言われており、

肩こりや偏頭痛、歯が割れたり、すり減ったり、また顎関節症の原因になることもあります。

歯ぎしりの最大の原因はストレスだという説が現在最も有力ですが、歯ぎしりをやめる事は出来ないと言われており、共存していくしかない難しい問題なのです。

そのため、治療としてはまず夜間装着用のマウスピース(ナイトガード)を入れるのが最も一般的でリスクのない治療法と言われています。費用も保険適応で製作出来るため、5000~6000円程度と安価です。

当院でもたくさんの方にマウスピースを作らせてもらっています。歯ぎしりに悩む方もお気づきでない方も、ぜひ一度お試しください!!

小さな虫歯?

ごらんの様に、写真左側の歯の表面には黒い部分が見えると思います。

黒い部分は虫歯です。黒い部分だけが虫歯になっていると思えばさほど大きな

虫歯では無いと思いがちですが、、、いざ治療を始めてみると虫歯は黒い部分

だけに留まらず写真右側の様に、歯の中の方で大きく広がっていました。

歯という組織は一度失ってしまうと二度と元に戻る事はありません。

皆様も出来てしまった虫歯が小さいからといってそのまま放置せず大事になる前に

きちんと治療を受けることが大事です。

そしてこのような事にならない為にもきちんと定期健診を受けましょう。

CTの目的

歯科においてCTを使用する目的として、歯周病の状態の把握(顎の骨の

状態を診ます)、 再生療法の経過観察、根尖病巣の診断、根管形態の

診断、歯牙および歯根破折の診断、 虫歯、インプラントの術前診断など

あらゆる診断が可能だからです。

これまでのレントゲンでは診る事、診断する事が出来なかったことが

CTによって、明確に診る事ができ、そして精度の高い診断ができるよう

になりました。患者様にとっては事前に病気の詳細がわかることになり

ます。

また、当院ではCTを撮影だけで終わらせるのではなく、CTのデータを

パソコンに取り込む事によって、患者様の顎の状態や歯の状態をパソコ

ン上に復元し、その位置、方向、状態などが手に取るようにわかるシス

テムがあります。

医療技術の進歩は目覚ましいものがあり、これらを取り入れて今後も

患者様に提供していきたいと考えています。

CT

CT撮影というと、レントゲン被爆量について心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのCTですが、撮影する部位(頭部・胸部・歯など)、撮影範囲、機種によって非常に大きく

被爆量が異なります。

結論から言うと、歯科領域に関しては撮影部位も比較的小さく、被爆量を軽減させる機種など

により安全性は高いといってよいでしょう。

胸部CT 6.9ミリシーベルト

歯科CT 0.06~0.2ミリシーベルト

自然放射線(日常生活で浴びる放射線) 2.5ミリシーベルト

お口全体を撮影するレントゲン 0.02ミリシーベルト

東京⇔ニューヨーク間(飛行機での移動) 0.19ミリシーベルト

CT撮影に関しては安全性が確認されていますのでご安心ください。

もちろん不必要な撮影は絶対に避けなければなりませんが、

撮影するにあたってはまったく安心し撮影を行う事ができます

矯正治療のすすめ!

左の写真、奇麗な歯並びだと

思いません か?

21歳の女性の患者様ですが、約2年間 で矯正治療が完了しました。

今では矯正治療といっても、実にさまざまな方法があり、患者様の要望とケースによりあらゆる装

置を用いて行うことが可能です。マウスピースを用いて、装置を付けずに行う方法などもケースによっ

ては可能ですし、早く確実にという要望があれば従来の表側に装置を付けて行う事も出来ます。

歯並びを整える事は、見た目だけではなく、かみ合わせを整え、並びが奇麗になることで日々のブラッシングなどのケアも行いやすくなる為、虫歯や歯周病の予防にもつながる大変有効な治療なのです。

歯並びに悩む方、ぜひ一度ご相談下さい![]()

今度は何年もつ?

数年前、もしくは数十年前に治療した部分にトラブルが起こり、作り直しとなる事が

あります。その時考えるのは、「今度は何年もつか?」 といった疑問ではないで

しょうか?

例えば、前回10年以上使えたたら、今回も10年は使えると考えがち。

しかし、今度は少しばかり状況が異なります。口の中が最初に作った環境と全く同じ

であれば、同じになるかもしれません。しかし実際には、歯の本数が少なくなってい

て負担が増えていたり、歯周病が進行していたり、昔に神経を抜いた歯の再利用だ

ったりと、どれも当時よりも不利な環境に作ることになっていることがほとんどです。

そのため、以前と同じような管理では、10年使えると思ったのにそんなに保たなかっ

たとなりがちです。そこで、これまでの歯磨きの仕方を変えてみたり、以前は受けて

いなかった定期検診を行なっていくなど、予防を行う事が大切です。

知覚過敏

冷たいものや熱いものを口に含んだ時や歯磨きの時など、様々な刺激が

歯の神経に伝わり、しみるような一過性の痛みを感じることがあります

これを「知覚過敏」といいます。

症状です。

その原因にはいくつか考えられます。

かみ合わせや歯ぎしり等で歯の一部に負荷がかかる状態が続くと、表面

を覆っているエナメル質に細かいヒビが入ることや、歯周病により

歯ぐきの位置が下がることより生じます。

知覚過敏の治療法には、しみるのを防ぐ薬を塗ったり、詰め物を詰めて

刺激が伝わるのを防ぐ方法があります。

ありますが、歯の神経をとると歯はもろくなりやすいので、そうなら

ないようしたいものです。

ゴールドの詰め物・被せ物

詰め物・被せ物にも様々ありますが今回はゴールドについてお話させて

いただきます。

「今どき金歯?」と思われるかもしれませんが、実は優れた特徴があり

ます。

まず、ゴールドが"しなり"がある金属なので治療している歯だけで

はなく、隣の歯、咬み合う相手の歯に対して負担がかかりくい材質です

。また適合性が非常に高いので2次う蝕(治療した歯がもう一度虫

歯になる事)になりにくい。

最後に金属の溶け出しによる歯茎の変色、金属アレルギーなどが起こる

可能性が低くなります。

しかし、そのゴールドでも欠点があります。それは"見た目"

前歯にはあまりお薦めできませんが、目立ちにくい奥歯には最適な

材質のひとつと言えます。

歯のばんそうこう

最近、新聞やニュースなどで「歯のばんそうこう」についての報道があったのをご存知でしょうか。

ある研究施設が歯や骨の主成分である「ハイドロヒキシアパタイト」を用いて極めて薄いシートを

作ることに成功し、通常のばんそうこうと同じように歯に張る治療法を研究開発していくそうです。

具体的には知覚過敏や子供の歯の虫歯予防、歯を白くする(審美)などを対象となるようです。

医療は日進月歩と改めて感じます。

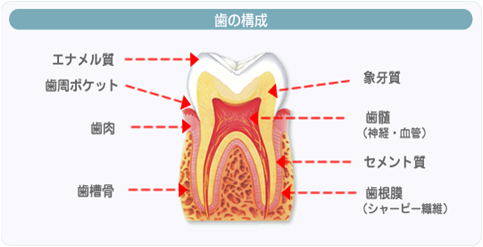

歯の構造

歯の構造と名称を知っておくだけでより治療がスムースに進むと思います。

現在通院中の方も、これから受診する予定がおありの方も是非このイラストを

参考に構造だけでも覚えていただけたら幸いです。

「エナメル質」

歯冠部をおおう人体の中で硬い組織です。いったん崩壊してしまうと自然治癒しません。

「象牙質」

エナメル質の下の層にある組織です。エナメル質より柔らかく、ここに虫歯が到達しますと進行が早いです。象牙質に刺激が加わりますと痛みを感じます。象牙質は歯髄側では僅かに再生能力があり、歯髄を保護するように働きます。

「歯髄」

いわゆる「歯の神経」と呼ばれるものです。歯髄には神経線維のほかに、小動脈や小静脈などの毛細血管、リンパ管を含んでいます。「歯の神経を抜く」といった場合、これらの組織をすべて取り除きます。これを専門用語で「抜髄」(ばつずい)と呼んでいます。

「歯根膜」

歯根と歯槽骨をつなぎとめながらクッションのような働きをする他、感覚受容器としても働きます。

「歯槽骨」

歯根を支えている骨です。この歯槽骨が吸収して無くなっていく病気を歯周病といいます。吸収した歯槽骨は再生療法と呼ばれる治療を行わないと再生しません。再生療法を行っても100%元の状態にはなかなか戻せないのが現状です

【補綴(ほてつ)】って何?

失った歯を人工物で再現する事を私たちは「補綴(ほてつ)」と言っています。

なかなか馴染みのない言葉ですが、古くからある日本語のようで

「破れたところを補い綴る」という意味があります。

歯が欠けたり、失われた時、金属の被せ物やブリッジ、入れ歯などで

食べる機能を取り戻させてくれる補綴治療。

歯科治療の中でも基本的な技術でありながら、あまり知られていない

分野かもしれませんね。

被せ物と言っても様々な種類があり、それぞれ素晴らしい特徴があります。

今後、歯の型を取るときがあれば被せ物の種類についてご相談してはいかかでしょうか。

渡航前には歯科検診を。

オフィスビルで診療させていただいているので時々、出張や転勤等で

海外に行かれる方もお見えになります。

先進諸国では治療費を別にすると日本と同じ治療が可能と思いますが、

その他の国や地域、都市圏かどうかで歯科治療の事情が変わってくる

かも知れません。

可能であればやはり出国前にかかりつけの歯科医院を受診し、必要があ

れば治療を完了して渡航されることをお薦めします。

しかし、実際には渡航直前に来院され、治療に十分な時間と期間をお取

りできない事がありますので、早めの受診が大切です。

また、当然ですが国によって保険制度が様々です。

ちなみにイギリスではNHS(National Health Service、日本でいう

国民健康保険)とプライベート(自費診療)に分けられます。

一年以上UKに滞在されるならNHSに登録されると良いのではないでしょ

うか。

NHSではG・P【General Practitioner:一般開業医】への登録を行い、

まず病気になるとまずGPに診てもらい、それから専門医へ行く事になり

ます。またGPを通さず、専門医に直接受診するとプライベート(自費

診療)になるようです。

私個人の記憶ですのでもし間違いがあれば申し訳ありません。

機会があれば他の国の事も書きますね。

2次う蝕

2次う蝕は普通の虫歯を同じように虫歯の細菌が食べかすを食べて

出した酸によって歯のカルシウムが溶ける事によって起こります。

唾液によって酸が中和され歯が修復されている状態ならば問題が

ありませんが、虫歯の細菌が多くて唾液の修復機能が追いつかなく

なると脱灰が進んでしまいます。

お口の中にはいつも水分があり、また熱い物・冷たい物を食べる事に

より急激な温度差にさらされます。しかも数十キロという咬む力も加

わります。

このような過酷な条件では詰めの物と歯の継ぎ目などに何らかの不具合

が生じることがあります。つまり隙間が出来る場合があります。

せっかく治療した歯を長持ちさせるために常日頃の歯磨きはもちろんの

事、2次う蝕予防の為に定期的な歯科検診が大切になります。

勉強会

先週末、矯正治療の勉強会に出席してきました。

矯正治療というと、上下の前歯に矯正装置を付ける

というイメージでしょうか?

勉強会の内容は部分矯正についてでした。

部分矯正というのは、全ての歯に対して矯正装置を

付けるのではなく、1~2本程度の歯並びを治す治療法です。

部分矯正のメリットとしては治療期間を短くする事が出来る

点が挙げられます。

もちろん、歯の位置や本数などにより部分矯正が対応出来ない

場合もあります。

歯並びをそろえる事により審美性の向上だけではなく、歯磨きが

しやすくなることで歯周予防や虫歯予防につながります。

歯並びで気になる事がございましたら、何なりとご相談ください

仮歯について

仮歯について

歯科治療において最終的な被せ物を入れる前に下記のような目的から

仮歯を入れる事があります。

○歯の神経、歯質の保護

○歯の移動の防止

○咀嚼機能の回復

○発音機能の回復

などが主な目的です。

仮歯は白いプラスチックで出来ているので、自分の歯と同じように見えます。

しかし、プラスチックなので仮歯期間中は極端に硬い食べ物や粘着性の食べ物

は避けた方が安心です

また仮歯は暫間的なものですので、入れたままにせずきちんと最後まで治療

しないと症状が悪くなる事がありますので注意しましょう

虫歯の進行について

一言で虫歯と言ってもその程度により治療内容が異なります。

段階ごとにご説明します。

C0 (初期虫歯)

歯の表面が脱灰して、白っぽく見えるのが特徴です。この状態ならば適切な歯磨きや

フッ素で十分予防できます。

C1(エナメル質が侵される虫歯)

歯の表面のエナメル質が侵されている状態で、原則的にエナメル質に限定している

のならば痛みは感じません。この状態で虫歯が発見できると、圧倒的に治療回数が

少なくなりますし、歯をたくさん削る必要もありません。

C2(象牙質まで侵された虫歯)

エナメル質のさらに奥にある象牙質まで侵されている状態です。

冷たいもの、熱いものがしみはじめ、痛みを感じます。虫歯の範囲も広いので

それを取り除いて、型取りをして、詰め物を入れてと、治療には多少時間がかか

ります。

C3(歯の神経まで侵された虫歯)

歯の神経まで虫歯が進むと、冷たいもの、温かいものでしみるだけではなく、

時には激痛を伴います。この場合、神経を取り除く治療が必要になり歯を削る範囲

も広くなる傾向にあります。

C4(歯が崩れている状態)

C3で激痛が続いた後も放置しておくと、神経が壊死して痛みを感じなくなります。

この状態でさらに放置すると、根の先に膿がたまり強烈な痛みを伴います。

この状態まで進むと、根の消毒を行うことになりますが場合により歯を抜かなければ

ならない事もあり得ます。

虫歯はC0~C4と、進行状況により治療内容が大きく異なります。

痛みがなくても虫歯がある事は、十分考えられるので大切な歯を守る為にも

定期的な歯科検診をお勧めします。

虫歯の原因菌によって・・・・・

虫歯(=う蝕)とはお口の中の細菌が、糖質から作った酸によって、

歯が脱灰(歯の表面のエナメル質を溶かすこと)されて起こる歯の実質欠損の事です。

お口の中には多くの細菌が存在しています。その中でう蝕の原因となる最も重要な細菌は

「ストレプトコッカス・ミュータンス (Streptococcus mutans)」です。

S.mutansは以下の特徴によって虫歯になるのを促進してしまいます。

①ショ糖(=スクロース「砂糖の主成分」)を利用してグルカンを産生する。

このグルカンというものによって細菌は歯の表面に対して強固に付着し、歯垢を作ります

②様々な糖質から乳酸を作ります。その結果としてお口の中は酸性(最高でph4ぐらい)に傾き、

エナメル質の脱灰が生じます。

お口の中が酸性に傾くと、唾液によってお口の中はアルカリ性へと戻ろうとします。

この進行で重要な事は、糖質摂取の「量」よりも「頻度」の方がより重要です。

一度に大量に摂取することによる脱灰よりも頻繁に脱灰された方がう蝕が進むとされています。

つまり、食事の回数の増加(間食)は継続的なpHの低下(酸性)を持続させ、結果として長時間

歯が脱灰しう蝕の危険性が増加します。

また、就寝中は唾液の量が減少するので、就寝前の飲食はう蝕の危険性があります。

「甘いもののダラダラ食べ」と「寝る前の飲食」に気をつけましょうね

奥歯の役割

食べ物を噛みつぶす力を発揮するのは、第一大臼歯です。

そして、上下の歯をしっかりと咬みしめたとき、その咬み合う高さを決定し、

歯の高さを保つ役割を果たしているのが、第二小臼歯、第一大臼歯、第二大臼歯の3歯です。

そこで、もし第一大臼歯を失ったらどうなるでしょうか?

第一大臼歯を失うと一気に咬む力は低下してしまいます。

なります。

になります。

奥歯を失ってお困りの方、失った歯を補う治療(入れ歯、ブリッジ、インプラントなど)がありますので、

お気軽にご相談ください。

歯並びの改善

歯は何もないところへ傾いていく習性があります。そのため、1本歯が抜けると両隣の歯がその隙間に向かって倒れていきますし、抜けた歯の上(もしくは下)の歯にとっては咬み合うものがなくなるため、隙間に向かって伸びていきます。歯は、ひとりで動かずに立っていることができません。

上下左右の歯とふれあうことで、自分の高さや位置を把握し、現状維持することができるのです。歯並びは、上下の歯としっかり咬み合い、左右の歯とずれのないように並び、さらにお口のまわりの筋肉にも支えられて生きています。歯を居心地のいい環境で安定させてあげることで、お口の健康レベルがアップし、ひいては全身の健康・美容につながるのです。

歯並び・咬み合わせというのは、見た目の問題だけではありません。頭痛、肩こり、腰痛、鼻づまり、イビキ・・・こういった症状でお悩みの方は、歯並びが影響している可能性があります。

むし歯や歯周病を引き起こす可能性も高いですし、歯周病は放っておいてしまうと歯ぐきが痩せ、歯がグラグラになり、最後には抜け落ちてしまいます。

また、歯周病は口腔内だけでなく全身に影響を及ぼすため、心臓病や動脈硬化、肺炎などだけでなく、早産や低体温児の原因になる可能性もあります。

当院では月に一度、矯正の専門医が診療しております。歯並びでお困りの方は何なりとご相談ください。

キシリトール

虫歯の原因となる細菌の1つにストレプトコッカスミュータンスという細菌(以下ミュ

ータンス菌)があります。このミュータンス菌は元々口の中には存在しない細菌で

す。歯が生え始める生後8ヶ月頃より、お母さんの口(本人以外の全ての人の口)

から口移しでミュータンス菌が感染します。そして赤ちゃんの口の中で繁殖して

いくのです。

繁殖してしまったミュータンス菌にキシリトールはどのような働きをするのでしょ

うか?

ミュータンス菌は砂糖を栄養にして酸を産生し、その酸が歯を溶かして虫歯を

作っていきます。

一方、キシリトールの場合もミュータンス菌に取り込まれますが、全く栄養にな

らず、酸も産生しません。ミュータンス菌は栄養不足になりエネルギーは次第に

消耗していきます。歯にしがみつく力も弱りその結果、ミュータンス菌が激減し

て虫歯ができにくくなります。

20年も前からキシリトールを使用してきたフィンランドでは、今では世界一虫歯

の少ない国になりました。この結果をみても、キシリトールが虫歯予防に有効だ

ということがわかります。

虫歯治療において神経を取るかどうか

虫歯で神経を取るかどうかの判断ですが、虫歯が神経まで進行しているのならば取らなければならない

場合があります。

そして、強い痛みが伴う場合はその適応になる確率が上がります。

しかし、虫歯の進行が神経の手前で止まっている、もしくは神経のほんの一部に限局して進行している時

は神経取らずに済む場合があります。

神経とは、正式には「歯髄」といいます。この歯髄には神経だけではなく、血管などの組織が存在します。

これらは歯に栄養を供給する働きがあります。

もしその供給が断たれると歯が死んでしまう事になりこれを専門用語で「失活歯」といいます。

この失活歯は枯れ木に例えることができます。生きている木は瑞々しくなかなか折れませんが、

枯れ木は容易に折れてしまいます。つまり失活歯は脆くなりやすいので、それを補う為に土台と言われる支えを入れ、その後に硬くて丈夫な被せ物を入れる必要があります。

また、失活歯の特徴として歯が黒ずんでいくことです。

この場合とくに前歯では見た目の問題が生じてしまいますので、その場合は被せ物で補う事になります。

いずれにしても、歯髄を取ると治療の時間と回数がかかるだけではなく、

歯が脆くなりやすくなってしまいます。

ひと口に虫歯の治療といってもその進行状況で内容が大きく異なってきますので、

定期的な健診をお勧めします。

ブラキシズム

朝起きたとき顎がだるい、口が開かない、歯がすり減る、虫歯でもないのに冷たい水がしみる、睡眠中に歯ぎしりをする・・・

みなさんはこのような症状でお困りではないですか?症状がある方は要注意です!

こうした症状が長時間続くと、睡眠障害や歯周病、顎関節症などを悪化させてしまいます。

上下の歯をすり合わせる「歯ぎしり」、かたく咬み合わせる「くいしばり」、歯の先端を小刻みにカチカチと接触させる・・・これらの無意識におこなう運動が「ブラキシズム」です。

ブラキシズムは、歯や歯を支える組織に不必要な力を加え、その力で歯や周りの組織を破壊します。

歯並びや上下のかみ合わせが悪いこと、精神的緊張や過労などの肉体的ストレスなどが原因と考えられています。

歯科では、このような症状を軽減させるためにもマウスピースを上顎にはめ、筋肉の緊張をゆるめる治療を行なっております。

手軽な治療法ですので気軽にご相談ください。

再生療法について

こんにちは

先日、当院で再生療法のオペを行いました

歯周病に罹患した為に、骨の吸収を伴った患者さんで

このままですと、遅かれ早かれ抜歯になってしまうため、

再生療法により、歯周組織の再生を期待してのオペでした

組織は、細胞と成長因子と足場となるマトリックスによって再生されます

色々な成長因子(豚の歯由来や人の血液由来)があり

色々なマトリックス(人由来や牛由来、サンゴ由来まで)がありますが

歯周病による骨欠損と歯肉退縮の治療を目的として開発された、新しい世代の再生治療材料を使用しました

以前までは、日本で主流の再生療法の材料を使用してましたが、

期待通りの再生を得られないこともあり『こんなものなのかな...』と思ってましたが

2008年にミシガン大学において、より高い成功を導くための使用方法を教わっており

昨年、私がこの材料を使用した患者さんの予後が良いこともあり

今回のオペの時に使用する事を患者さんと話し合って決めました

どのような材料なのかと言いますと(マニアックな話ですが)

通常、人間の血小板には、多くの成長因子がふくまれるため、再生療法の分野では注目されていました

簡単に言えば、血小板が多くあれば、その中にある成長因子の量も当然多くなり

組織再生もしやすくなるというしくみです(単純に言い過ぎですが)

さて、今回の材料に含まれている成長因子は以前、日本でも流行ったPRPと言うもの(通常血液の338%〜830%の血小板を含む)

このPRPに含まれている成長因子PDGFの量が1000倍以と言う、rhPDGF(血小板由来増殖因子)と

マトリックスとして、生体内で吸収されるバイオセラミックスを混ぜて使うものです

利点として、100%人工合成材料のため病気をもらうリスクがないこと

そして、高い再生率があるため使用しました

後は術後の感染に気をつけて、組織再生してくれることを祈るだけです

今までは、歯周病等により歯と骨の保存が難しい症例も

再生療法という、新しい選択肢により、残せる場合も出てきました

もちろん、すべての症例に適応できわけではありませんが

今までならば、残す事が出来なかった症例も、

メンテナンスによる現状維持だけで、根本的な治療が出来なかった症例も

より良い予後をむかえられる可能性が出てきました

興味がある方は、スタッフや担当医までお尋ね下さい

ノンクラスプデンチャー

こんにちは

今日は入れ歯(義歯)について書きたいと思います

皆さん、ノンクラスプデンチャーって、ご存じですか?

パークタワー歯科では、症例に合わせて

ソフトデンチャーとバルプラストを提供しています

(ちなみに写真はバルプラストです)

ケースによりますが、奥歯を3本欠損ならば、

今までの義歯と違い、反対側までバネ(間接維持装置)をのばさないで

より違和感を少なくする事が出来ますし

何より、白い歯に金属製のバネがかかっていないため

入れ歯を使っていることが、まわりに気付かれづらいので

見た目の上でもオススメです

当院には、このノンクラスプデンチャーの

模型もありますので、気になられた方は

気軽にスタッフまでご相談下さい

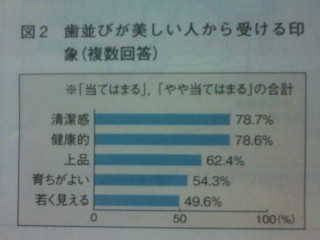

歯並びが第一印象を左右する

こんにちは

にこっと笑った時の歯並びと、白い歯に自信はありますか?

日本臨床矯正歯科医会が2009年6月に10〜50歳代の男女1000名を対象に

歯並びと矯正歯科治療に関する調査をしました

その結果"歯並びで第一印象が左右されると思うか"に対して、

72.6%の方が歯並びによって印象が異なる事を感じている結果がでました

さらに、"歯並びに自信がない"が46.2%と半数を占めており

他の質問により、歯並びが悪いと疑われる人が全体で63.4%にも達しました。

一方で、矯正治療に関する知識は乏しい事もわかりました

"歯ぐきが健康なら何歳でも治療可能"については"知らない"が86.9%でした

つまり、半数は"歯並びに自信がない"と思いつつも、

9割が治療には年齢制限があると誤解している事がわかりました。

当院では、矯正専門医と提携をしており、高いレベルの治療を提供しております

初めの1回は無料相談とさせて頂いておりますので

お気軽にご相談下さい。

CTの利点

先日「根管治療(歯の根の治療)」の為にCT撮影をさせていただいた患者様がいらっしゃいます。

歯科においてのCT撮影は主にインプラントに用いられる事が多いのですが、

今回、根管治療においてCT撮影することにより、歯を三次元的に確認できるので

これまでのレントゲンでは確認しにくい部分が明確に診断でき、改めてCTの利点を実感しました。

無痛治療

みなさんこんばんは。最近朝晩寒くなってきましたが,体調は崩されていないでしょうか。

私は,この間人生初めて歯科治療で麻酔を経験しました。

歯科衛生士として,虫歯のない口腔内はちょっとした自慢でしたが,定期検診中に虫歯を発見してしまいました...。

麻酔って怖いですよね。私は人の倍痛がりで怖がりなので,それはそれは恐怖でした...。

当院では,痛みをより無くすために麻酔1つに関してもより多くの工夫をしています。痛みをより無くすよう,出来るだけ細い針を用いたり,温度を調節したり,麻酔を行う部位にはまず表面麻酔を塗ったり......このほかにも様々な工夫,そしてなにより各先生方がそれぞれに工夫をされ,より痛みの少ない,怖くない麻酔をされています。

私も今回実際に体験し,今までの麻酔の考えが大きくかわりました。

『技術の進歩・時代の流れはすごいね』と喜んで帰られた患者様もいらっしゃいました。スタッフ一同とてもうれしく思いました。

私達は,患者様が安心し・リラックスして受けられる治療を目指し、今後も頑張っていきたいと思います。

欠損補綴の予後

こんにちは

今日は残念ながら歯を失った方の治療法について

そして、その予後(治療の経過)について

いろいろ書きたいと思います。

状況にもよりますが、歯をなくした場合

ブリッジ(Br)、インプラント、入れ歯(PD)があります

これらの治療法がどのくらい持つのでしょうか?

これに対しては平均値で、1つの文献ありますが

日本の園田(2001)がデータを出してます

・生存率

PD 5年/75% 10年/50%

Br 10年/87% 15年/69%

Implant 6年/93.6%

・欠損隣在歯の10年後の生存率

PD 56% Br 92% Implant 100%

この様な文献がでているように

欠損部の噛み合わせの再現には

残っている歯のためにもインプラントに優位性があると言えます

外科処置において、痛みや腫れなど不安があるでしょうが

それらの事には対応策もありますので

不安がある方もまずはスタッフに声をかけてみてください

定期健診

先日、定期健診で来院された患者さまを診ました。

その方は3年前に、前歯や奥歯の治療をさせていただきましたが、

今も変わりなく審美性や機能性を維持しお使いいただけているのを見ると、

歯科医師として嬉しく思います。

やはり定期的な健診は大切です。

自覚症状が出てからでは残念ながら状態が悪化している事が多く感じます。